|

|

ようこそ!「わたしが観てきたメグロ」では、S−8レストア用に各地で資料用に撮影した写真、

参加イベントで巡り会ったメグロの写真を紹介します。

|

◎ 今回は、2025年10月26日に行われた「(第29回)古き二輪を愛でる會」

より紹介します。 ◎ 毎年恒例の「京都・古き二輪を愛でる會」ですが、今回も会場はこちら、 ハピろー!の森 京都(府民の森ひよし)にて開催がされました。 ◎ 当日は雨天予報のとおり、 朝から緩急な雨脚で生憎な天候の中での開催と為りました。

しか〜し! 今回は何としてでも参加しなければなりません。何故ならば・・・ ◎ 今回は「〜メグロのオートバイ〜」がテーマ♪ 目黒製作所 創業100周年を記念して、 戦前から戦後、カワサキとの併合以降ブランド復活モデル、 更にオートレーサーモデルまで、メグロブランドのマシーンならすべてOK! 希少なモデルなら大歓迎! トランポ搬送でも是非〜・・・っと云うことで。 ◎ しかしながらこの天気。如何程のメグロ車がお集まりに為られるか、 正直なところ期待できなかったのですが、 台数こそ10台余りで在ったものの、テーマに相応しいモデルが揃いました♪ ◎ 後編ではメグロの代表的モデル・Z7と希少350cc・YA、 更に奇跡的に現存したメグロ製外販エンジン搭載のモデル・エーブスターを ご紹介いたしましょう〜 |

|

(第九十六回)

| ||

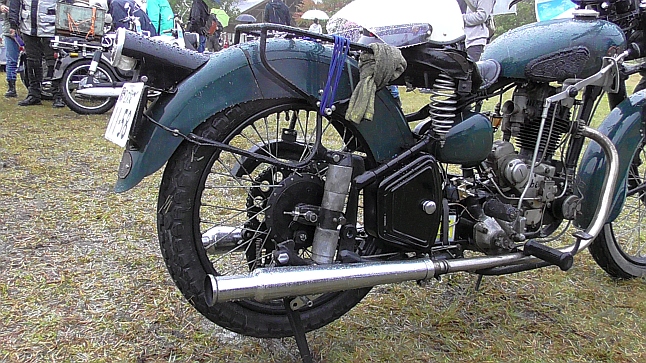

メグロ500・Z7"スタミナ" (1959年) メグロ車のイベントと為れば欠かせないモデル・Z7"スタミナ" 今更コメントする迄もないのですが、メグロブランドバイクの代名詞とも云えるZ7。 1956年に前モデル・ Z6のモデルチェンジとして誕生以来'61年まで足掛け5年間のロングセラーは メグロ随一。 なので製造年次に於いて変化も視られ、此方の個体は最末期に近い形態を為して在る。 外観上での特徴はウインカー(方向指示)を装備するもので、当初のモデル仕様には無かった装備。 '58年頃より登場のOHCエンジン搭載モデル辺りからオプションではなく、 標準的に指示器装備が仕様にされたのを機会に、旧来モデルに於いても追加仕様の装備として 為された様子。 純正装備の個体では写真のような砲弾型ケース形態で、 当時のヤマハオートバイに似た形態のウインカーが装備されて在った由。 現存するZ7にもウインカーを装備する個体は多く視られるが、 その殆どは旧い年式に後付け装備されたもので純正部品ではない。

ライトケースは大径メーターにメインキースイッチとアンメータが並び付く白バイ仕様で装備。 本体外装の形態から視て一般仕様個体にメーターケースを換装したように視えますが・・・ 警音器(ホーン)は渦巻型のニッコーホーンではなく平型共鳴板の形態。 別品換装かと思われますが、Z7でも初期仕様では平型ホーンを装備されて在った由。

メグロ車伝統の500cc 直立単気筒エンジン。 オイル潤滑機構や送油ポンプ、タイミングに発電機構の変化は在っても、 最初の市販車・ Z97から変わらぬボアxストロークは82x94mm 総排気量:498cc 最大出力:20.2HP/4400rpm 最高速度:120km/h 燃費:35km/L ハート型のタイミングカバーとヘッドのタペット点検口カバーに"メグロ"のロゴ。 本来ならロゴを朱塗りで色差しが為されますが、擦れてしまったのか敢えて消したのか、 アルミ地のまんまにされて在りますが、其れなりに悪くないですね〜

オイルラインはホース更新されて箱型マグネトーもオーバーホールが為されて在る様子。 フェルコックもお馴染みな耕運機用をチョイスされて更新でしょうか。 変速機は メグロ特許の前進4段ロータリー。

プライマリチェーンケース側。 ケースはアルミキャストの密閉式ながらクラッチは乾式。 チェーン部のみオイルバスと為って在りクラッチとは仕切りで分離。 なので、クラッチ部のみ更にケースカバーが付く3層構成。 キャブレターはZ7純正、ミクニアマルのモノブロック・376−25と視られますが、 フロートキャップのロゴが"AMAL"ではなく"ミクニ"の図案に変わって在る様子!? パーツ自体に違いは無いようですが、アマルとの提携解消後の補修用に替えられて在るのでしょうか?

傷みは軽度ですが、あまり良いとは云えないコンディション。 おそらく点錆が出たタイミングでメッキごと磨き削いだ様子な表面。 黒塗り意匠も磨いたのか艶が無くなっています。 更には二ーパッドラバーの遣れが残念ですね〜 複製品にでも替えて直せば見栄えは良く為るかも。

テールレンズは当時のメグロ車では共通仕様の英ルーカス社タイプ。 ライセンスベースは旧式標識仕様なので現行サイズより横長形態。 ところで、付けられたナンバープレートが何れのサイズとも異なるもの!? 何れにしても本来の登録ではない様子。 | ||

(1961年) 今回のテーマならではの希少モデル、YA"アーガス"♪ YAはメグロ市販車として初のOHC機関モデルで在る250cc: F型をベースに、 350ccにボアアップ仕様としたモデル。 F型自体が従来モデルの英車デザインから脱して初めて工業デザインに拠るスタイルコンセプトを用いた意匠で、 販売ターゲットを実用車用途からスポーツユースに向けて、新規のユーザー獲得を目論見としたモデルながら、 メグロのブランドイメージ(古風で愚直な実用車モデル)がユーザー層に強く在り伸び悩み、 一方で従来からの得意ユーザーからはメグロらしくない異端モデルとして見向きもされないことに。 そこで塗装を従来モデルに近い意匠としたり、実用にも使えるようなオプション仕様を付けたりと、 派生仕様や兄弟モデルを用意して実績維持を図られ、YAはその一つとしてボアアップに依りスポーツ性を強調。 スポーツ車をアピールするデュアルシートを標準装備とし、リアフェンダー後部には従来の荷台では無く、 専用キャリアが付けられた凝ったデザインに。 エキゾーストパイプとマフラーはアップ仕様として、当時のスポーツモデルではお決まりの形態に。 ドーム型の燃料タンクは"鉄カブト"と揶揄されたF型の形態を継承しつつ、メグロの自動二輪車クラス共通仕様の メッキにバッヂ周りを楕円黒色模様塗りの旧来意匠を採用。 ベースモデルのF型に同じ形態ながらスポーツモデルを示すアップマフラーに連なるエキゾーストラインが特徴。

英車様式を採る従来モデルに対し、主流と為った欧州仕様でレフトサイドにシフトペダル、 ライトサイドにリアブレーキペダルの配置。 エンジンフォルムは丸みを帯びたイタリアンスタイル。 ボアxストロークは74x75.5(mm)、総排気量は正確には325cc 最大出力は19.5HP/5500rpm、最高速度は120km/h スポーツ車として十分な性能。 '61年頃まで細々の生産ながらカワサキとの提携を境に収束、 モデルクラスとしては'63年にJ−8アーガスへとバトンタッチ。 もう少し詳細に観察拝見したいところながら、荒天と在って早々のお帰りと為りました〜残念! | ||

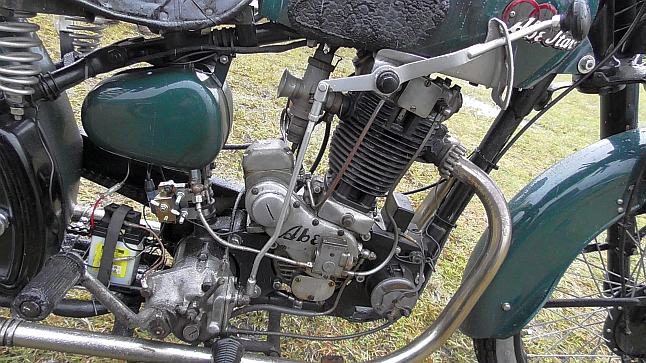

(1954年) メグロ繋がりでのエントリーと為る筈だった(?)、一般参加車に紛れ込んで居たのがコチラ! 目黒製作所からの由来を持つエーブモーターのエーブスターGRです。 当方も実車を拝見するのは2台目と為る希少残存モデル、且つこの個体は実働の美車。 エーブモーターは目黒製作所で取締役まで務めた阿部理八が起こしたメーカー。 当時のメグロは戦前期からの大排気量(500cc)モデルを再起生産し始めた頃で、 世間で評判と為って居た原付のような小排気量モーターバイクの人気には乗り得ず、 限られた市場で苦戦を強いられる状況に、阿部はメグロも小排気量バイクへの参入を進言するも、 社長の村田延治は頑なで在ったことから、自身での独立を決意して起業した由。 但し阿部はメグロに反目するのではなく最大限に利用して、 最初の市販モデルと為った150cc・A1はメグロへ発注製造とした。 結果的にA1は評判と為りある程度の実績を得たことから、 メグロとしても小排気量バイク市場への参入を決意させることに為り、 250cc・ジュニアシリーズや125cc・レジナシリーズ、外販用小型エンジンの誕生する糸口と為った。

一方、エーブモーターもA1の成功を基にメグロでエンジンを新規開発させて、 A1でのSVエンジンからOHVエンジンとしたエーブスターBRを1951年に販売。 このBR用150ccエンジンはメグロからも外販用エンジン「メグロBHK」として販売、 多くのアセンブリーメーカーから引き合いを得た。 今回参加の個体・GRはBRの200ccモデルとしたもので、形態は良く似ている。 製造初年は1952年より、エーブモーターの破産する'54年まで。 この個体は破産直前頃のものと思われ、メグロ由来のモデルは終焉と為る。 その後'55年に名古屋の販売店だった小林モータースによりエーブ自動車工業として再建、 独自仕様のモデル製造で'57年頃までは事業継続して居た様子ながら、 '59年に中京地域が被災した伊勢湾台風に因り廃業した由。

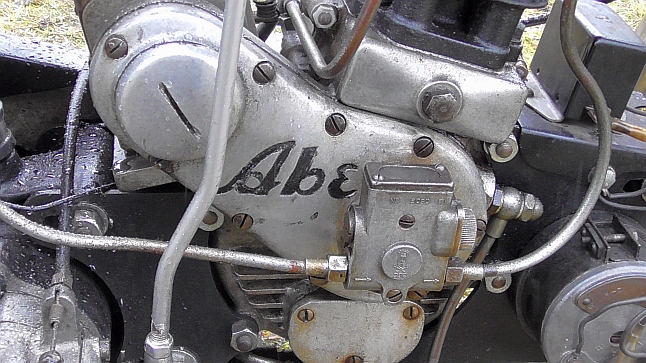

R20型:単気筒OHV4サイクルエンジン メグロ製とされている200ccクラスのエンジン。 ベースはメグロ製の150cc・単気筒OHV4サイクルのR8型(BR用)。 形態としては同様に視えるが、エキゾーストポートがR8型の1ポートからR20型では2ポートと為る。 プッシュロッドはメグロのアウターケース仕様ではなくシリンダに通し穴とした内包仕様。 エンジン構成は同時期のメグロ500cc(Z〜 Z3)に似て、 クランクケースからタイミング(マグネトー)までのカバー形態はソックリである。

タイミングカバーに圧送式のオイルポンプが在る構成はメグロ500ccと同様。 オイル潤滑系は片送りラインで、まだポンプの性能と価格の面で循環式では無く、 圧送式による潤滑後のオイルはプライマリチェーンやドライブチェーンの潤滑用として散布される機構。 カバーに"Abe"の意匠ロゴが付く。

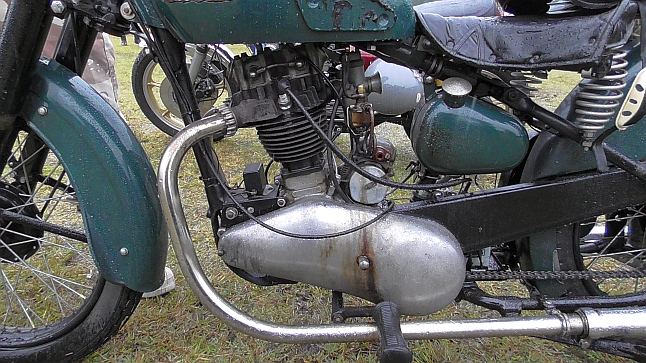

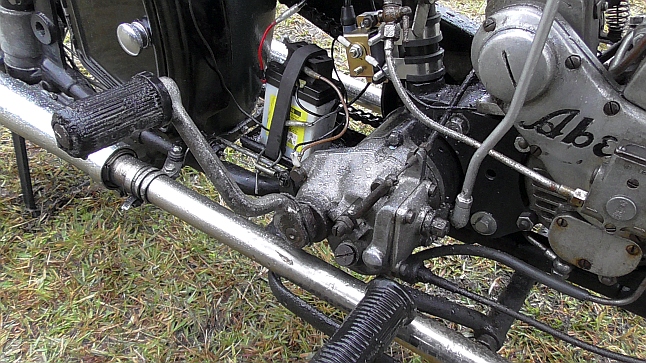

エンジンヘッドは漸くフルカバーにて密閉式と為って在る。 此れもメグロ500cc同様にIN-EXの各ロッカーアームに独立したカバーと為る。 駆動形式もメグロと同様に変速機が独立した別体式。 拠って一次伝達のプライマリケースカバーがエンジン後方のクラッチ機構まで覆う。 メグロの仕様と異なるのが、 メグロ500ccがダイナモとマグネトーが一体と為ったマグダイナモを用いたのに対し、 エーブスターGRでは時流のダイナモが独立した仕様としたことで、 エンジン出力側でダイナモ駆動としたことからプライマリケースもダイナモ駆動までを覆う。 後のメグロ車がエンジンタイミング側でダイナモ駆動したので、 メグロ車の特徴的形態と為ったY字(ハート)型タイミングケースカバーとは対照的である。

ボアxストローク、60x70mm の198cc 圧縮比、6.8 最大出力、7.0HP/5500rpm ('54年式) 最大トルク、1.1kgf-m/4100rpm ('54年式) 最高速度、100km/h

トランスミッション 変速機はハンドチェンジ式の3段変速、此れもメグロ製と云われて居り、 戦前期に「メグロのギヤーボックス」としてブランドに為って居た頃の外販品仕様の容姿に似ている。

フロント廻り 確りとした造りのフロント廻り。 '54年式のGRは既に自社での組立で在ったと思われるが何処となくメグロ車に似た雰囲気。 ホイールサイズは19in、制動は片ハブにドラム式、緩衝はテレスコピック。

ライトケース お椀型のケースにライトリムは丸型

ケース上面に付くのはアンメータ。 br>ケースの後部はロータリー式ライトスイッチ。

ハンドル廻り セミアップで短めなハンドルは当時モノなのか不詳だが、 車体スタイルには良くマッチして居る。 アクセルにクラッチとフロントブレーキの各レバーホルダー、 進角とキャブチョークの各レバーが付く。 ハンドルポストには速度計とそのベース、ステアリングダンパー。 樹脂製のダンパーノブ上面に"Abe"のロゴマークが在る。

リア廻り 未だオートバイが運搬主体の実用車両で在った時代を覗わせる仕様。 緩衝装置は積貨重量に耐えうるとして用いられて居たプランジャー式。 ホイールサイズはフロントに同じ19in、制動も同じく片ハブにドラム式。 フェンダーは当時の道路事情に適した、未舗装路面の撥ね石に対応するよう深い絞り断面でタイヤを覆う。 積貨対応の荷台は丸鉄棒で構成された、台面の拡い頑丈な仕様。 当時のメグロ車を思わせる形態。

駆動系はシンプルにドライブチェーン、チェーンカバーは今様に同じ上辺を覆うのみ。 エキゾーストラインは2ポートなので左右両サイドに、マフラーは変則的形態ながらキャブトンタイプ。

オイルタンク 潤滑系はドライサンプ式なのでオイルタンクを装備、容量は2L。

サイドケース 戦前期の欧州車に倣った形態のサイドケース(書類工具入れ)はメグロ500ccと似た仕様。

テール廻り テールは当時の汎用タイプである、丸缶ケースにレンズは上下二段。

リアフェンダーの下端には"Abe"のロゴエンブレム。

フェルタンク 端正なティアドロップタイプのフェルタンク。 両サイドに"Abe Star"のタンクバッヂとラバーパッドが付く。 残念ながら左サイドのパッドは劣化消滅状態なのだが、不思議なのは反して外装が健全で在ること。 此の年式にしては塗装面に艶が在り劣化なく新しく視えるので、再塗装による再生が為されたと思うが、 オーナー方に由ると入手時に前オーナーから未再生と云うことで在ったそう。 更にラバーパッドの劣化具合からも再生後にこの様な朽ち方をするには悪環境でなければ為らず、 当然ながら塗装面も其れなりのダメージが在ってもよいように思われるのだが・・・ 何とも不思議で在る。 タンク容量は11L、由。 | ||

|

番外紹介

カワサキ・エストレヤ (メグロ カスタム) こちら来場された折りに「メグロS1か!?」っと見紛いました〜笑 良く拝見するとカワサキ・エストレヤをメグロカスタムされた個体。 そう云えば以前にも同様のメグロカスタムを拝見したことが在ったような〜〜〜 っと、オーナー方から「以前にサイトで紹介いただきました!」・・・思い出しました!! もう十年以上前の 「日本旧車会ミーティング2013年」にて、 拝見させて頂いて居りました♪ 今回もすっかり騙されてしまいました! もしもメグロS1がエストレヤをベースに製品化されて居れば、こんなイメージでしょうね〜 |

|

◎「わたしが観てきたメグロ・(第九十五回)「(第29回)古き二輪を愛でる會」

・参加メグロ車より、〜前編〜」はこちらからお楽しみ下さい! ◎「わたしが観てきたメグロ」のバックナンバーは、こちらからお楽しみ下さい! |