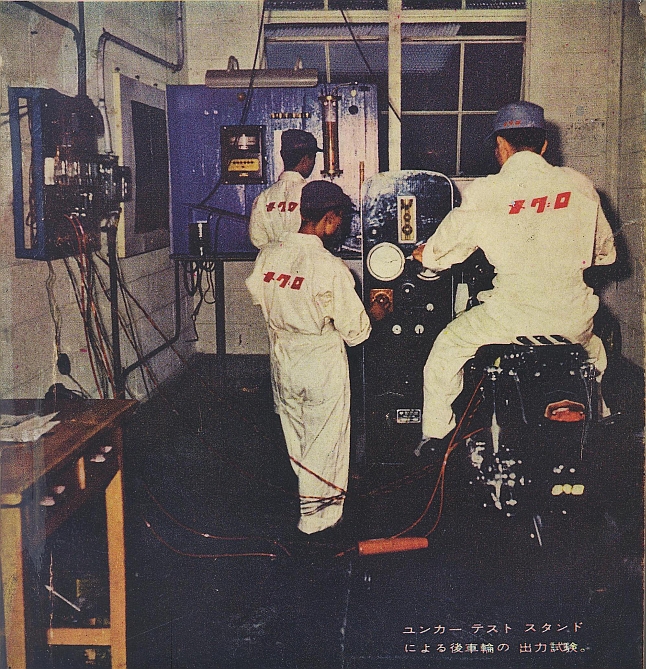

|

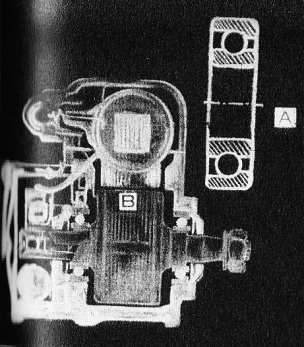

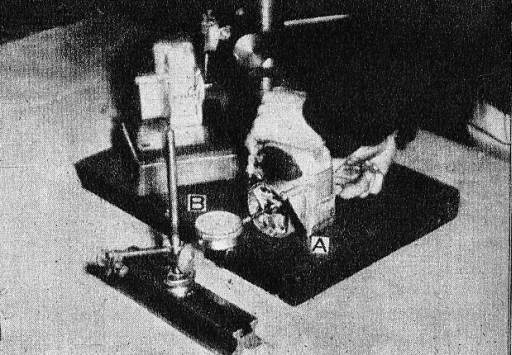

(1)

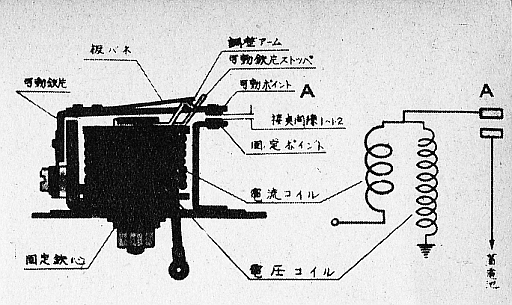

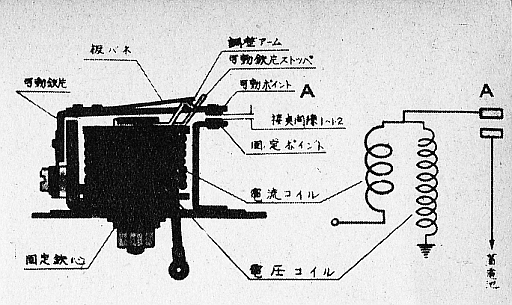

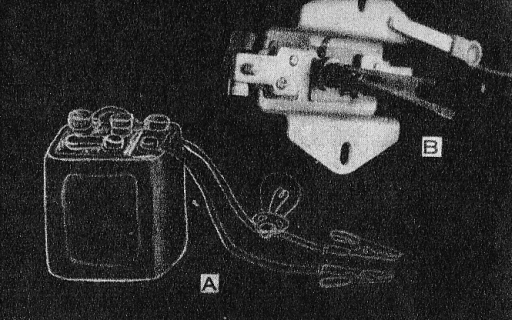

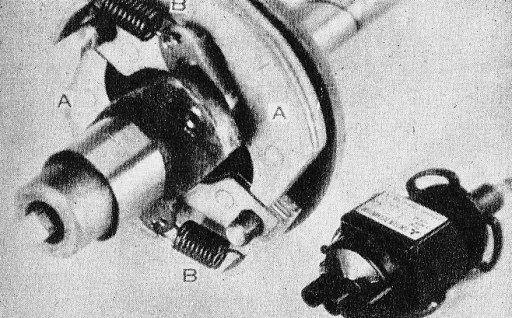

カットアウトリレー

カットアウトリレーは

常にその状態に応じ

充電電流を送り、又

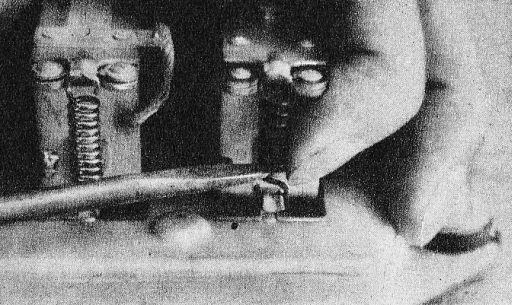

蓄電池(バッテリー)

電流の逆流による

発電機の焼損を防ぐ、

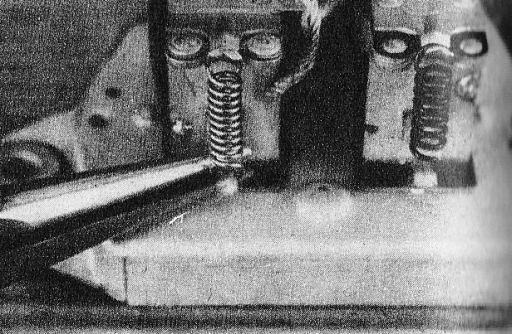

一種の電磁式自動

スイッチである。

|

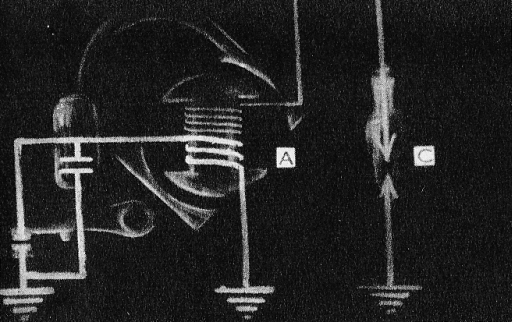

|

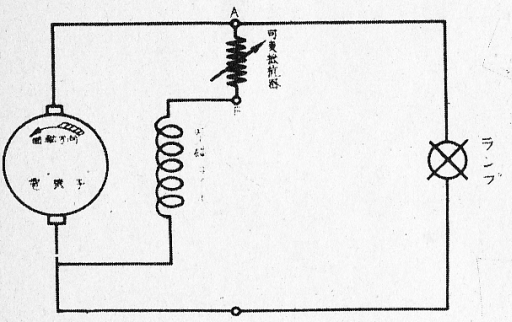

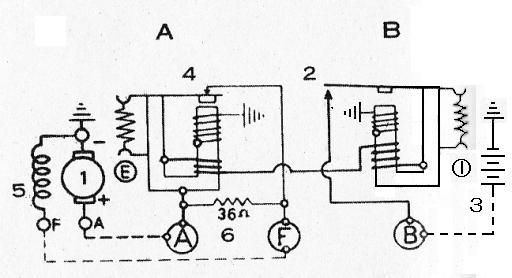

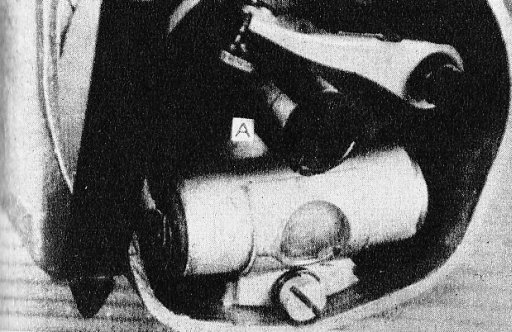

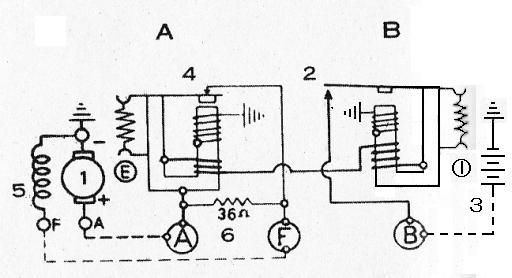

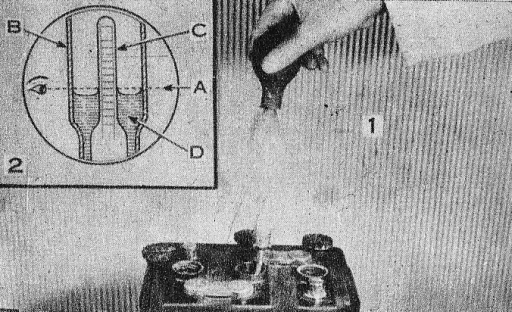

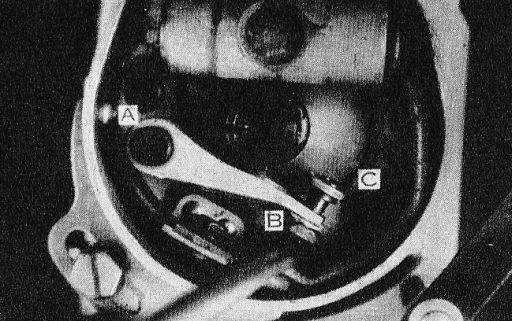

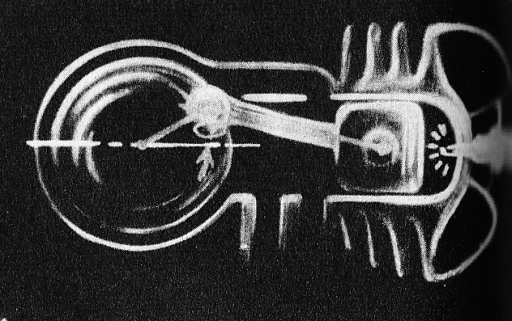

(2)

リレーの構造は、Bに

発電機より規定された

電流が流れると、Cは

電磁石となり、Dの

可動鉄片を引き付け

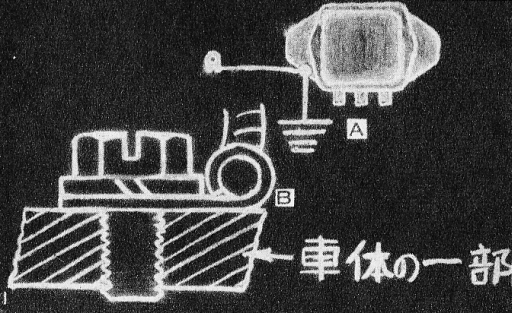

バッテリーにその電流

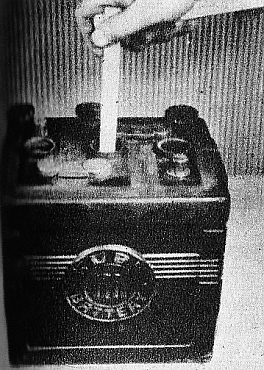

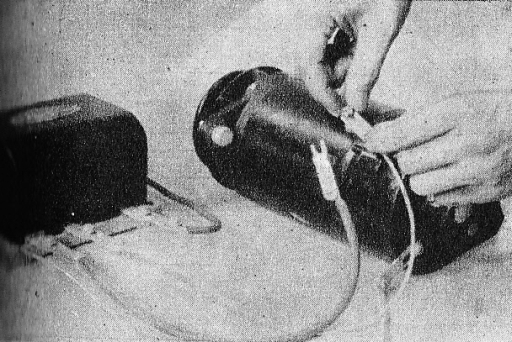

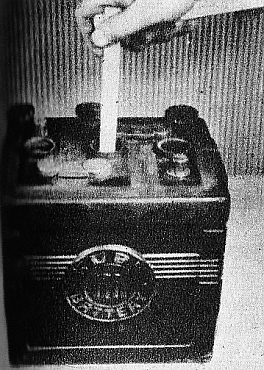

を流す。

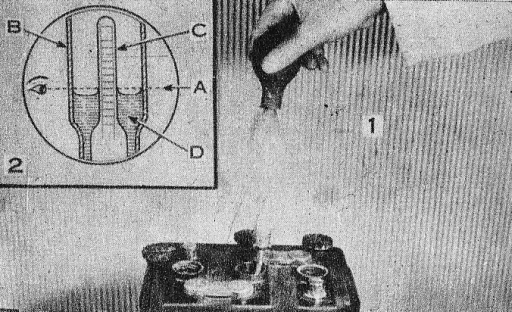

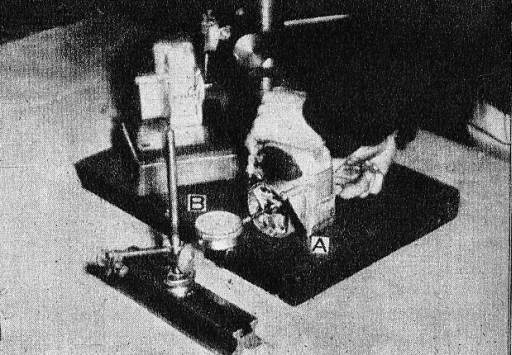

|

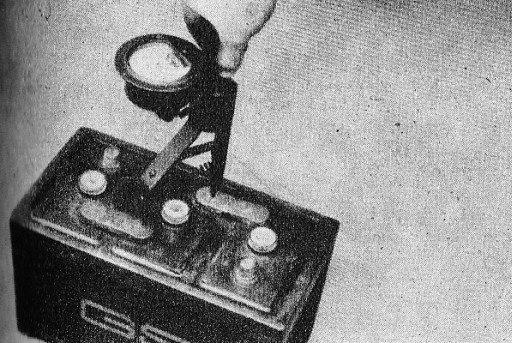

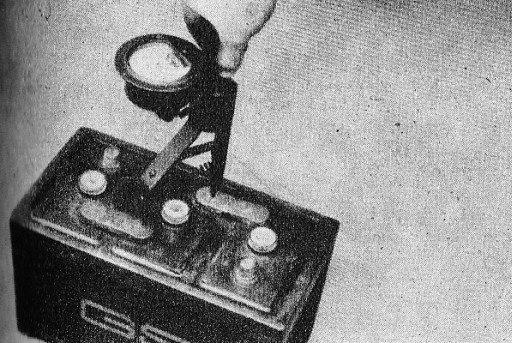

|

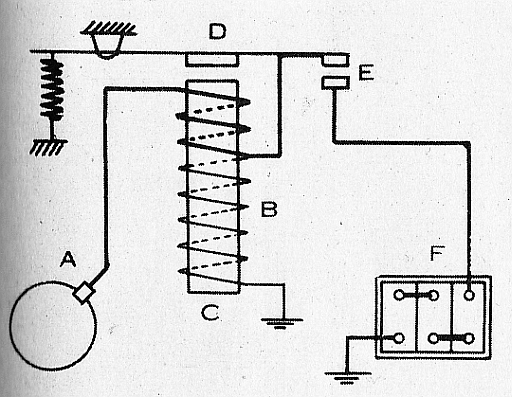

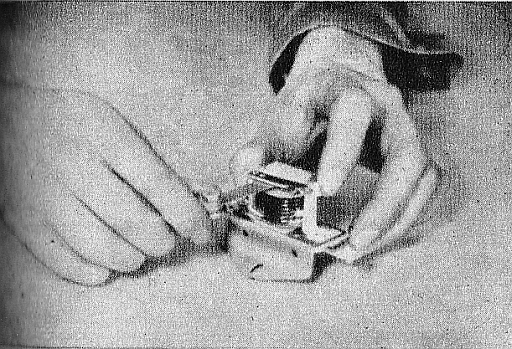

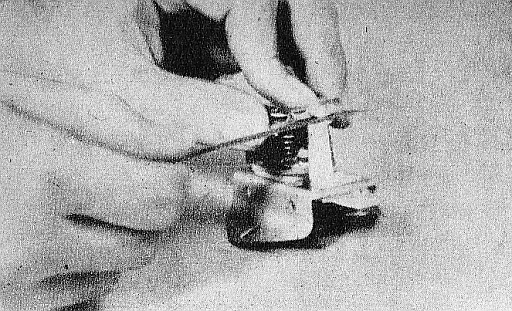

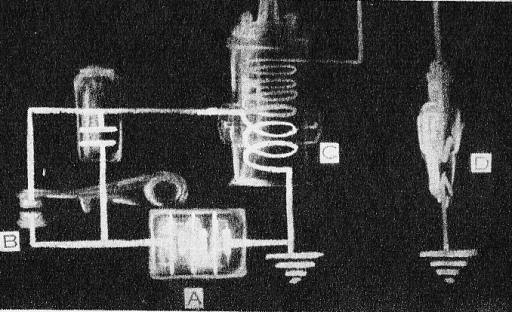

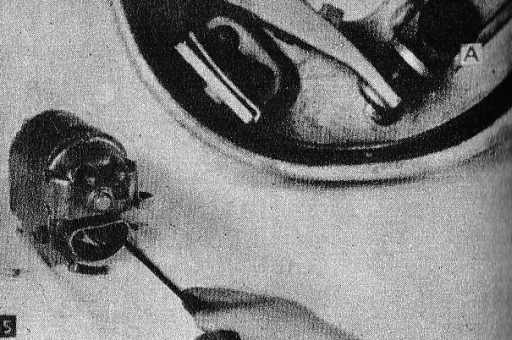

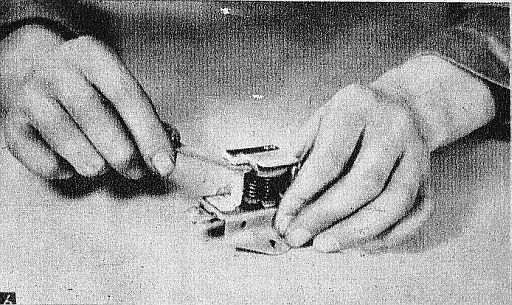

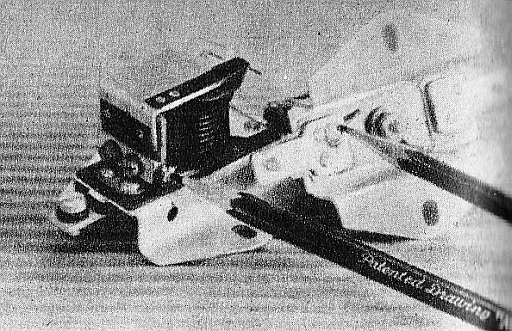

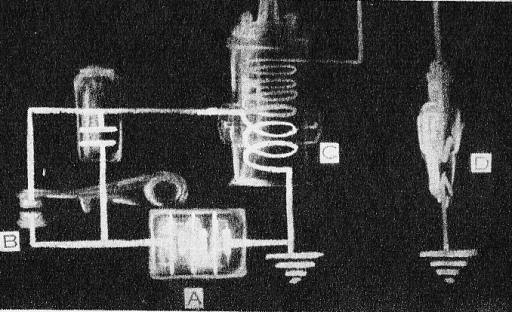

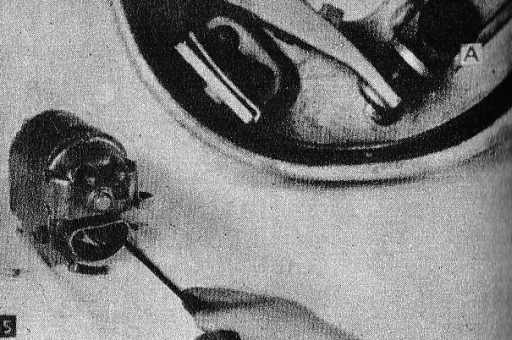

(3)

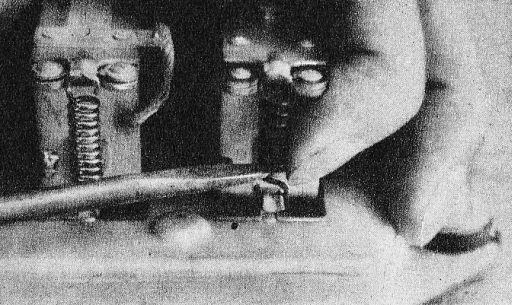

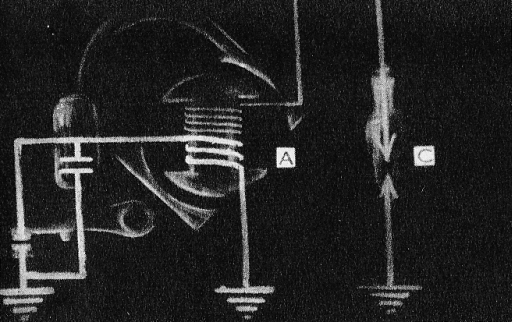

リレーの可動鉄片の

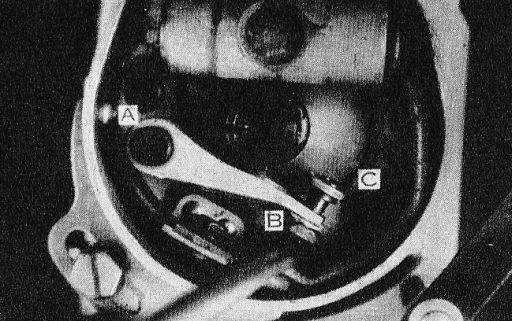

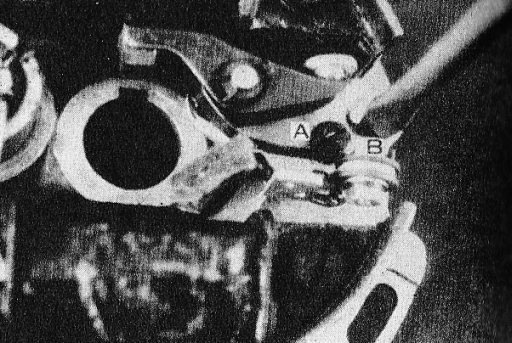

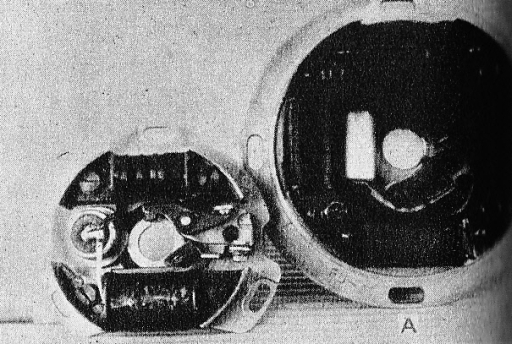

調整は、先細のペンチ

を用い、可動鉄片を

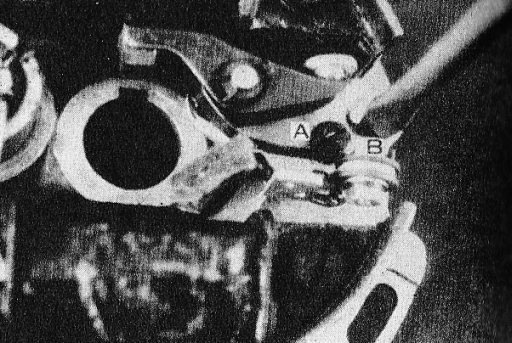

押している調整アーム

を上下に曲げ、その

強弱を調整する。

|

|

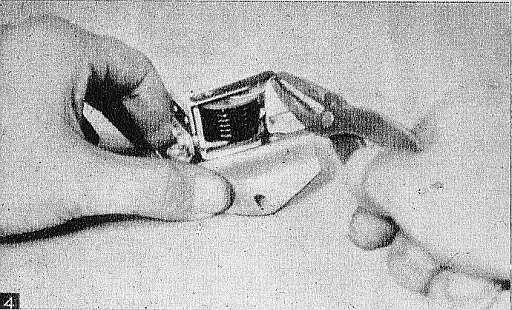

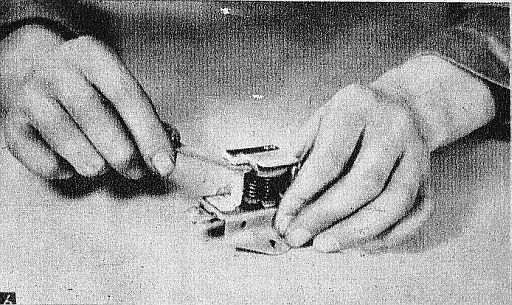

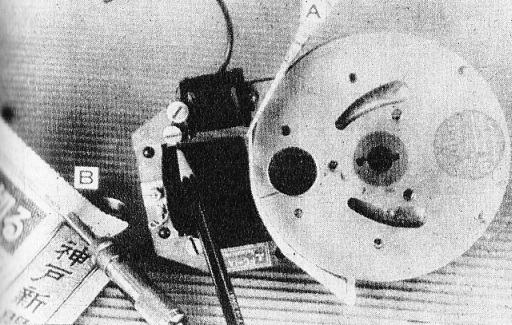

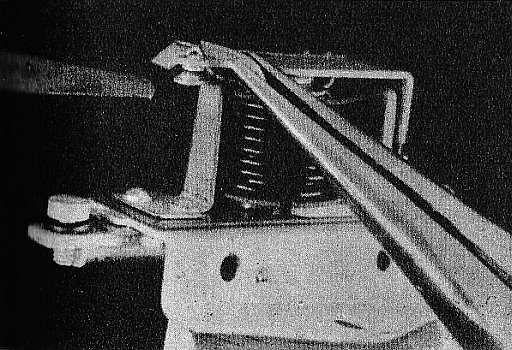

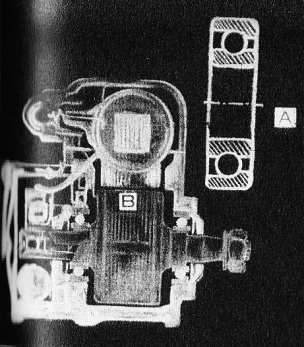

(4)

次に接点を指で押し、

可動鉄片と鉄心との

隙間をゲージにて測り

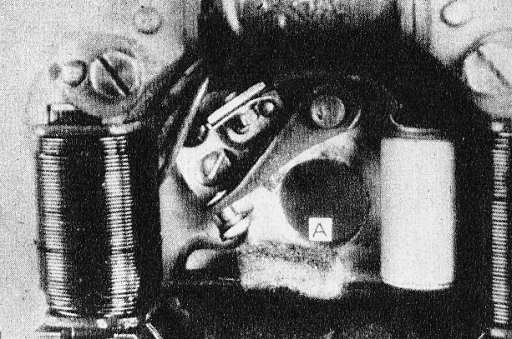

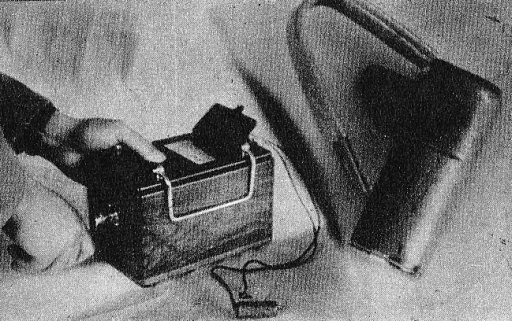

調整する。

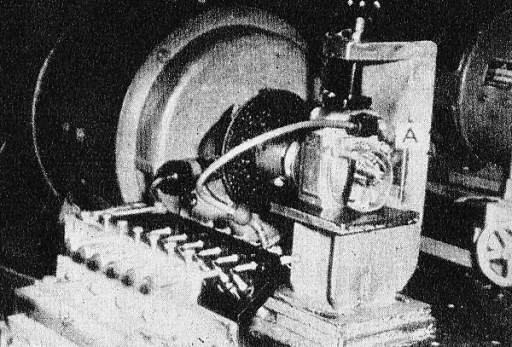

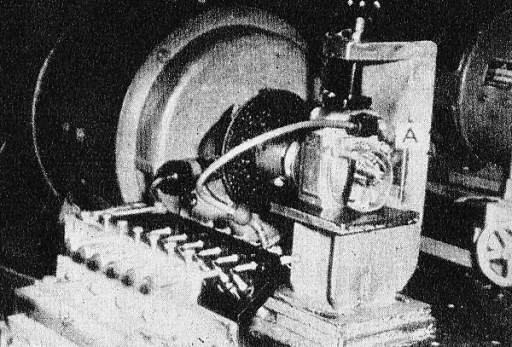

この隙間が狭いと、

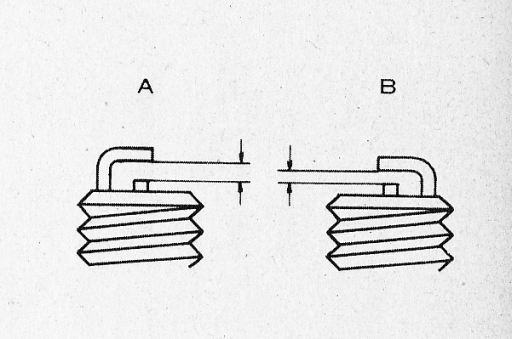

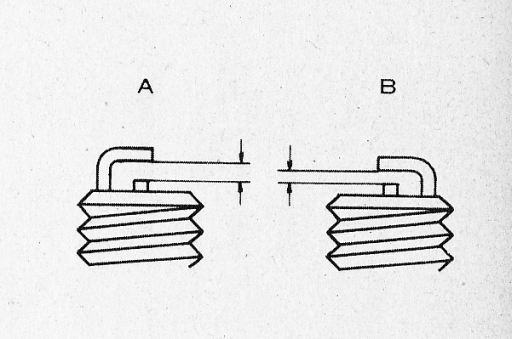

逆流電流が流れても

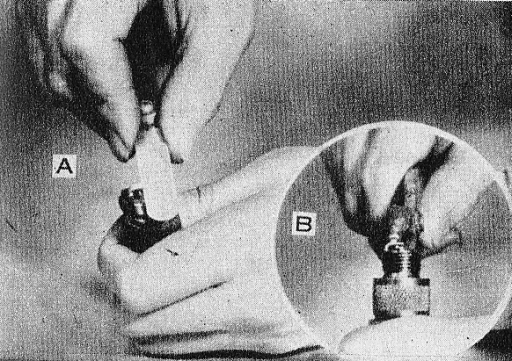

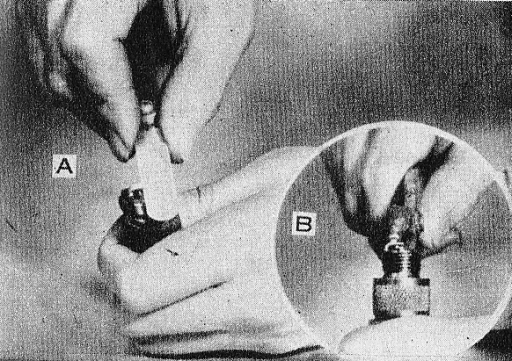

接点が開かなくなり、

発電機を焼損する。

|

|

(5)

次に接点の隙間が広

すぎると、其の動作に

鋭敏性を欠き、狭すぎ

ると電気的切断が悪く

火花を発し、接点を

焼損させる。

|

|

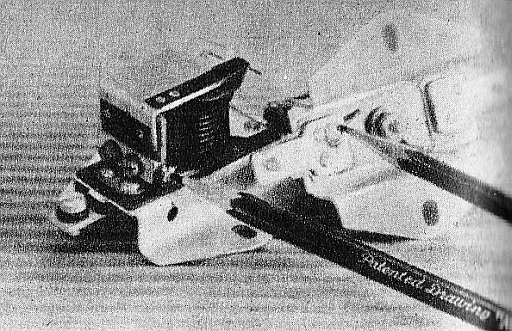

(6)

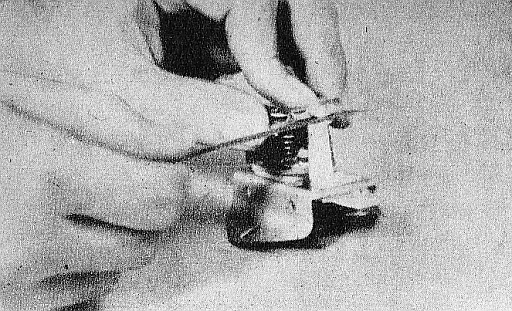

接点隙間の調整は、

先細のペンチで行い、

ストッパーを極僅か

づつ加減して行う。

なお、この調整が終了

したら改めてカットイン

電圧も確める。

|

|

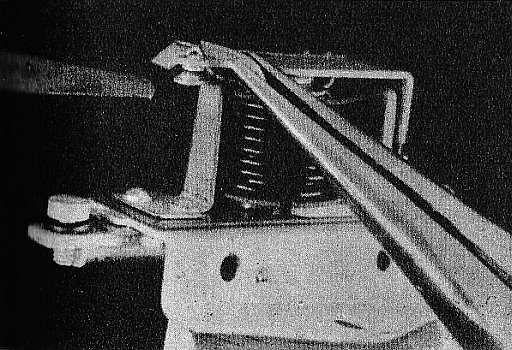

(7)

接点はバッテリーを

充電する為の大きな

電流を直接的に断続

させるのでその焼損

により摩耗や酸化を

起こすので、その時

の状態により新品と

交換する。

|

|

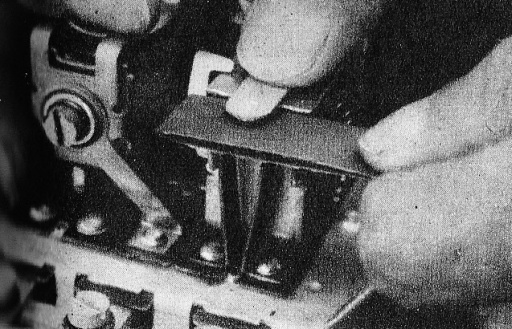

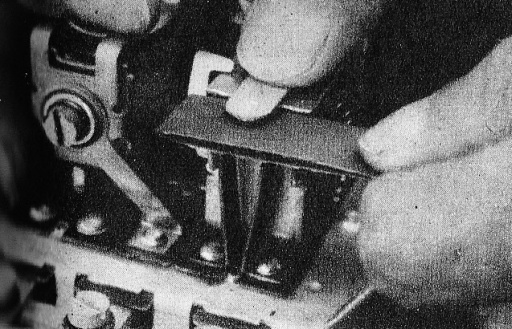

(8)

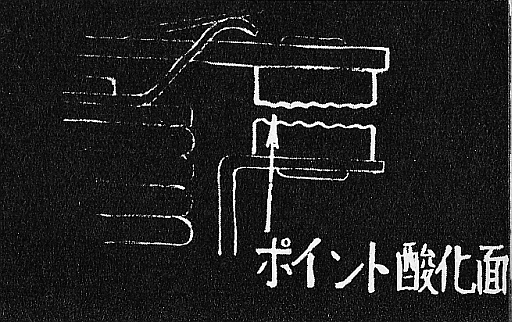

接点の焼損、或いは

摩耗が軽微な時は、

極細目サンドペーパー

を接点の間に挟み、

接点を押しながら、

引く様にして慎重に

磨き清掃する。

|

|

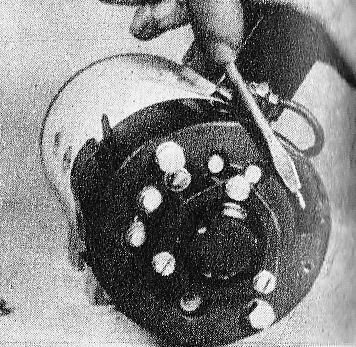

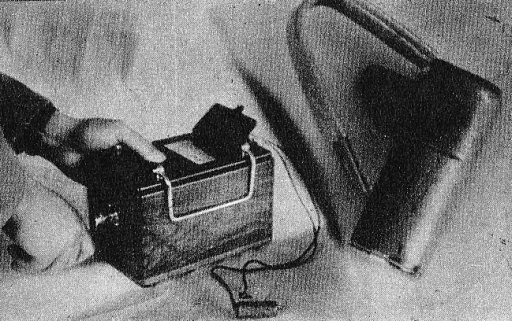

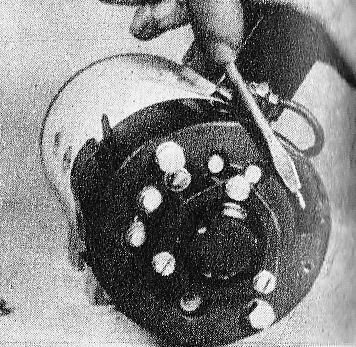

(9)

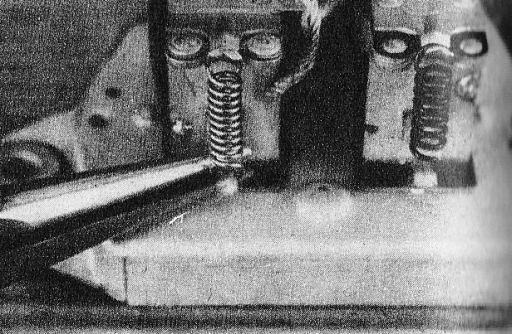

リレーのコイルが断線

或いは接続部の不良

など、特に写真に示し

てある箇所(鉛筆の芯

先)は良く調べ、接続

の状態が悪い場合は

半田付けをやり直す。

|

|

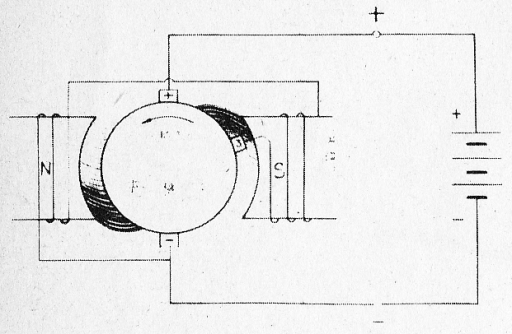

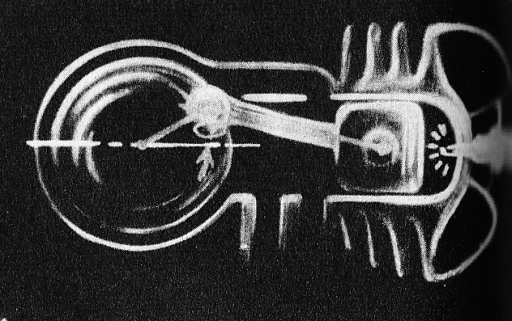

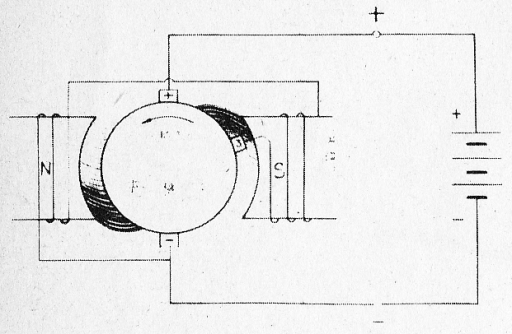

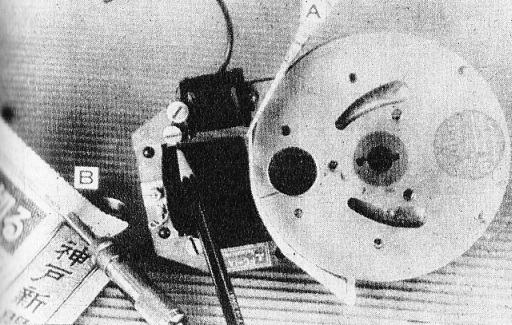

(10)

直流発電機(ダイナモ)

自動車用発電機は

その使用条件から、

発生する電流または

電圧が回転数に関係

なく常に一定を保つ

必要から、定電圧また

は第3刷子(ブラシ)

式の発電機を使う。

(図は、第3ブラシ式)

|

|

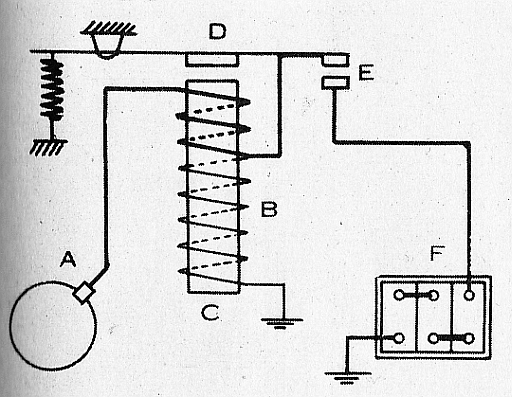

(11)

第3ブラシ式発電機の使用において、

過充電または過放電をした場合、

第3ブラシを使って過充電時は回転の反対

方向に、過放電時は回転方向に押して、

発生電流を調整する。

|

|

(12)

定電圧発電機は、

図のように分巻式で

フィールド(F)にAFなる

抵抗器が直列に入り、

回転が上がるとその

抵抗値は大となり、

フィールドの電流は

減少する。

|

|

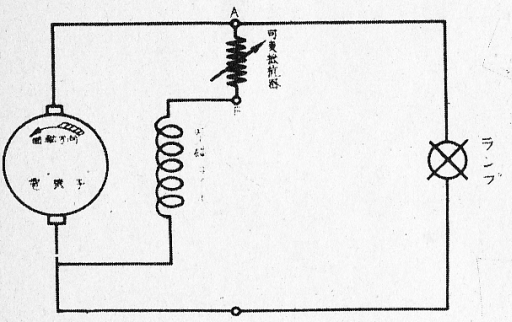

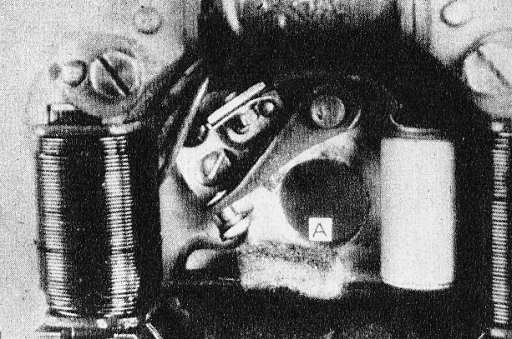

(13)

電圧調整器

(レギュレータ)

図は接点振動式

(チリル式レギュレータ)

のもので、発生電圧が

低い場合、リレー(A)の

接点(4)は閉じて、直接

フィールドに電流を流

すが、電圧が高くなる

と接点は開き、抵抗器

(6)を通じて流れる。

|

|

(14)

以上の動作を調べるには、前述のカットアウトリレーと同様に、可動

鉄片のバネ力、接点の確認および隙間の測定を行い、最良の状態に

調整する。

|

|

(15)

電圧リレーの調整が終ったならば、次に充電用リレーのカットイン電圧を調整する。

このタイプのものは、

そのバネの強弱により前述同様に調整する。

|

|

(16)

電圧リレーの接点の

清掃は、既に説明した

ようにサンドペーパー

を用いて行い、焼損の

著しい場合は新品と

交換する。

|

|

(17)

以上の調整と清掃を行い、なおも電圧リレー

および充電リレーの用を成さない場合は、

簡単な方法として、

バッテリーに豆電球を付けてコイルの両端につなぎ断線の有無を調べる。

|

|

(18)

電圧調整器(レギュレータ)と発電機をつなぐ場合はA、Fの各端子表示に合せ、レギュレータのB端子はバッテリーへつなぐ。

この際、発電機の起電流が流れるA、Bの各端子につなぐハーネスは、それに準じた太い電線を用いる事。

|

|

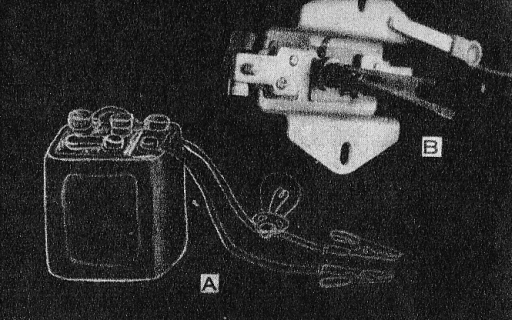

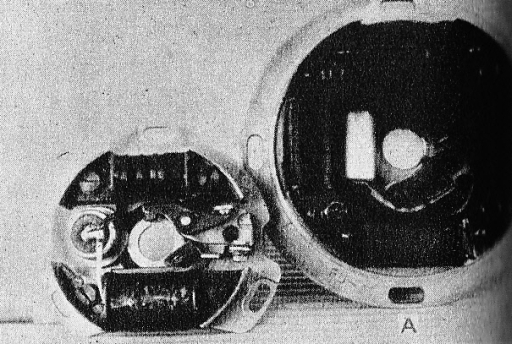

(19)

電装品はAのように

+,−何れか一方を

Bの如く、端子金具を

用いて確実に接地

(アース)する。

接続に弛みがあると

電気的抵抗が大きく

なり、其の他障害の

基となる。

|

|

(20)

蓄電池(バッテリー)

バッテリーの電解液は常に極板の上まであり、且つ充電は十分に行われてなければならない。

これらに気が付かない場合、極板を著しく傷め、その機能が失われる。

|

|

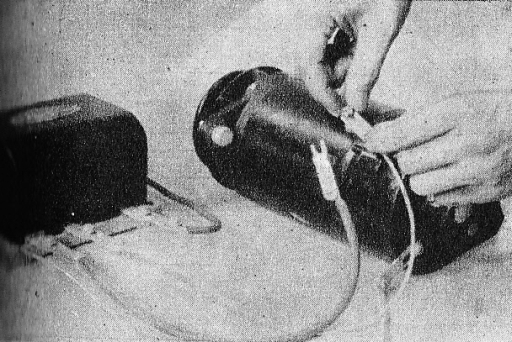

(21)

バッテリーの機能を長く保たせるためには、

電解液の比重は特に気を付けること。

図中2のように比重計を用い、(D)を(B)まで

吸い込み、(C)を(B)の中央で浮かべて保ち、(A)で読み取る。

|

|

(22)

バッテリーが充電された状態は、サルフェーション現象によりその極板の寿命を縮める。

充電電圧には常に気を付けて、テスターにて調べるが長く当て続けてはならない。

|

|

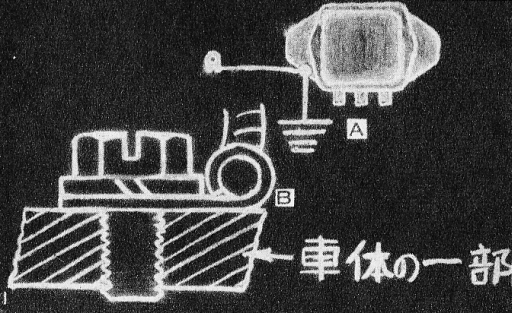

(23)

蓄電池(バッテリー)

点火方式

バッテリー点火方式では、(A)バッテリーから(C)イグニッションコイルの一次コイルに流れる電流を(B)断続器(ポイント)によって断続して、

(C)の二次コイルに 高電圧を誘起させて(D)点火プラグにより火花を飛ばす。

|

|

(24)

マグネトー点火方式

マグネトー点火方式では、自装置にて起こした電流を(B)断続器により断続して、

そのタイミングで(A)の二次コイルは点火コイルとなって、誘起した高電圧を(C)点火プラグにより火花を飛ばす。

|

|

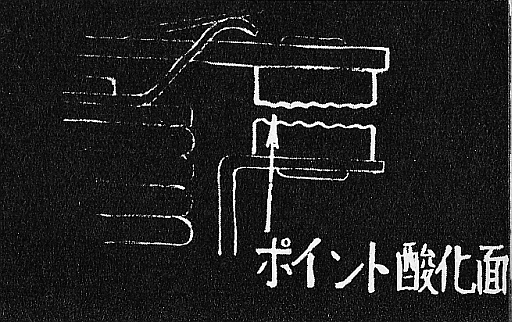

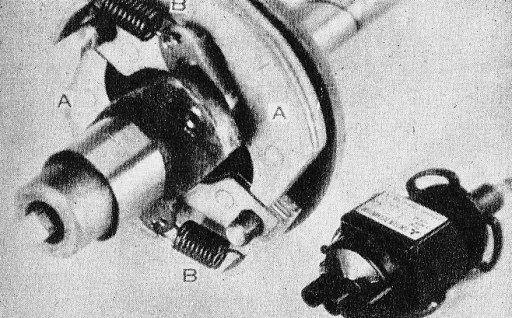

(25)

断続器(ポイント)

ポイント接点の隙間の調整は、接点隙間が最も大きいところで(A)の箇所のネジを緩めて、

隙間ゲージで接点隙間を測りながらベースの金属板を左右に廻し、調整が済めば再び(A)箇所のネジを締止める。

|

|

(26)

前述と異なる構造で、固定接点上のネジが2箇所にある場合、

(A)および(C)の各箇所のネジを弛め、(B)ポイント接点の隙間を調整して後、再び(A)および(C)の各箇所のネジを締止める。

|

|

(27)

比較的小排気量バイクのフライホイール型には調整ネジの無い場合もある。

この場合のタイプも、前述に同じく(A)の箇所のネジを緩めて、(B)の箇所をドライバー等にて突き動かし、調整後に再び(A)箇所のネジを締止める。

|

|

(28)

ポイント装置に付属するコンデンサーの絶縁程度および電気容量の試験は、

絶縁抵抗はテスターを用い、

電気容量は簡単な方法として直流500v程度を付加した後にコンデンサーの端子をアースにショートさせて発した火花で判断する。

|

|

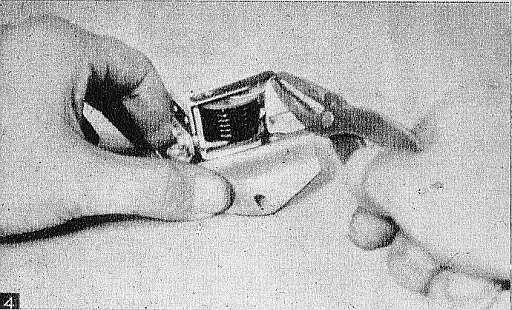

(29)

点火時期の調整

混合気をピストン上死点で爆発させるには、その前に点火プラグにて火花が飛ぶようにさせる必要がある。

そのタイミングを普通、点火時期・上死点何度というように表される。

|

|

(30)

点火時期の調整には、ピストンの速度が速い場合には遅い場合より早める必要から、一般的に進角装置と呼ばれる装置が用いられる。

進角装置は、自ら点火時期の調整を行う自動進角装置、あるいは 運転者が手動で調整を行う手動進角装置とかがある。

|

|

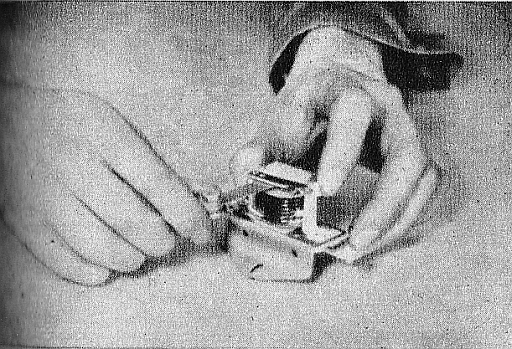

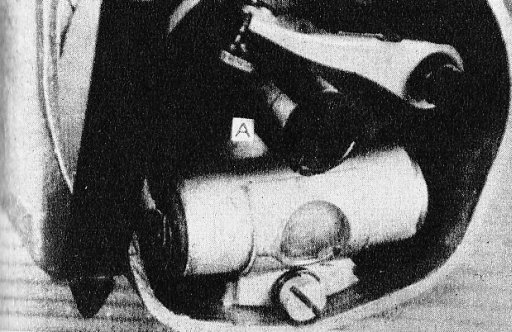

(31)

フライホイール型では一般的に点火時期を構造上固定式とされてあり、

その代わりにベースの取付孔が長孔になっていて点火時期をある程度任意に変えることができる。

|

|

(32)

箱型磁石発電機(マグネトー)

箱型マグネトーにはE型ベアリングという、(A)のようにアウターレースが外れる構造のベアリングが用いられてある。

|

|

(33)

このタイプでは、取り付けが簡単な代わりに軸方向の遊びが出易く、もしこの遊びが大きくなった場合は、レースとホルダーの締め込み、あるいはシムなどを挿み入れて修正を行う。

|

|

(34)

回転子-固定子 間の エアギャップ調整は、固定子の取付ネジを緩めて規定寸法の紙片を回転子と固定子の間に挟み、これが抜ける程度の隙間として調整し再びネジを締止める。

|

|

(35)

ポイント装置のカムは、ベークライト製のヒールとの接触面にグリースを塗り、ヒールの摩耗や熱による変質、カムの摩耗を防止する。

|

|

(36)

カムの接触面部(A)には孔が開いてあり、

カムが回転すると内側に入ったグリースが、接触面に滲みでるようになってある。

|

|

(37)

マグネトーの高圧端子(A)を三極針状隙間につないで、マグネトーを規定の回転数で廻して三極針状隙間に火花が飛ぶか否かで、良否を判断する。

(簡易的に、点火プラグを直接つなぎ接地させた状態で、規定の回転数で廻した場合の状況でも判定ができる)

|

|

(38)

点火プラグ

点火プラグは、低速の場合は火花の飛びを良くする為に、

(A)のバッテリー点火式の場合と比べ、

(B)のマグネトー点火式の場合は電極の隙間を狭くする。

|

|

(39)

電極の修正は、(B)のように先細のペンチで外側の接地極を挟み、無理の掛からぬよう注意して行う。

決して正極を弄ってはいけない。

修正後、(A)のように 電極隙間を隙間ゲージで確認して、必要ならば再修正を行う。

|

|

◎ 「メグロの小部屋」は、

こちら

から戻り下さい!

|